こちらから本文の朗読をお聞きいただけます

朗読者:市川櫻香

26.豊国社臨時祭と祭礼図屛風

さて、慶長九年の豊国社臨時祭は八月十二日から十八日まで、七日にわたって行われたが、その次第は、『舜旧記』『豊国大明神祭礼記』によれば、あらまし次の如くであった。

まず、十二日に湯立があった。湯立とは、神前で湧かした湯を神職または巫女が笹の葉に浸して身にふりかけ、もしくは参詣人にふりかける儀式である。十三日は雨のため、行事は順延になった。十四日は祭礼行列と田楽・能楽の奉納があり、十五日は風流踊があった。十六日は禁裏より豊国社へ神楽の奉納があり、また大仏で施行がなされた。十七日には、再度湯立があり、また天度の祓があった。これは、神に向って祓いの文を二十八返、三十六返、合せて六十四返ほど修することで、天の二十八宿、地の三十六宿の数を取ったものという。十八日には禁裏より勅使が、供奉百餘人とともに参向し、御幣と神馬を奉献した。これより先、秀頼の名代として片桐主膳の参詣があった。勅使退出のあと、諸大名の参詣もあった。

見物桟敷の数は、二千三百所餘りにも達した。

豊国社とその周辺

豊国神社所蔵

東山大仏とその周辺

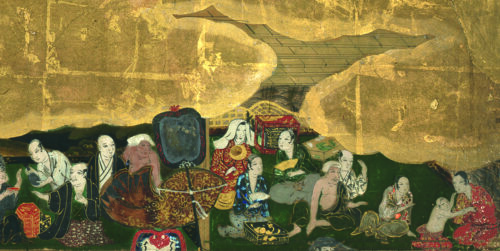

豊国神社蔵の豊国祭礼図屛風は、十四日における豊国神社とその周辺の情景を、六曲一双の一方の隻に描き(重要文化財 狩野内膳筆 豊国祭礼図屏風 右隻 豊国社とその周辺)、十五日における大仏とその周辺の情景を、他の一隻に描いた(重要文化財 狩野内膳筆 豊国祭礼図屏風 左隻 東山大仏とその周辺)ものである。もっとも大仏は、慶長七年十二月に炎上し、臨時祭の時は未だ再建されていなかったから、この絵の大仏は実景ではない。各隻の左端に「狩野内膳筆」の落款と壺形の印章がある。『舜旧記』によると、慶長十一年八月十三日、大坂の片桐且元より、先年の臨時祭の絵屛風一双が奉納され、同月十八日の豊国祭で、これを諸人に見物させた、という。この記事の絵屛風と、今取上げている内膳筆祭礼図屛風とは、多分同一物であろう。

次に両隻の絵を、祭についての当時の記録と照合しながら見てゆこう。

十四日の祭礼行列は次の如くであった。一番は御幣と御榊。どちらも金メッキをほどこし、たけは七尺五寸であった。これを狩衣指貫を着した者が左右に持った。そのあと供奉の衆百人が浄衣・風折で続いた。二番は騎馬二百騎。内訳は豊国の神官六十二人、吉田神人三十八人、上賀茂神官八十五人、楽人十五人であった。三番は田楽衆三十人。さまざまないでたちで、刀を抜いて品玉に扱う者もあった。四番は猿楽四座の衆であった。

祭礼図屛風では、この日の情景が克明に記録されている。第二扇から第三扇にかけて四座の演能風景が描かれ(既述)、第四扇には、田楽の品玉師が、刀を品玉に扱ういわゆる刀玉をしているところも見える(右隻 田楽の刀玉)。第六扇では、ひときわ眉目秀麗な馬上の神官に、桟敷席の女たちの熱い視線の注がれるところが描かれ(右隻 眉目秀麗な神官と注目する女たち)、画家の行届いた観察眼をうかがわせる。それはまた第一扇に、駕籠のそばで幼児に放尿させている女を描いた(右隻 茶店)ことと相まって、「烏滸絵」の精神の発現とも見られよう。なお第一扇の三十三間堂と覚しき建物の上方に当って、茶店が見える(右隻 赤子に放尿させる女と供の者)。仮屋根の下にくどを構え、水桶をおき、頭巾をいただいた亭主があぐらで茶を点てている。前にいる数人の客の様子も、それぞれに面白い。

十五日の風流踊は、上京三組、下京二組の計五組によって行われた。上京三組は、先ず内裏で踊を叡覧に供し、次いで豊国社前で踊った。下京二組はその逆の順序であった。

太田牛一は、踊衆のいでたちについて、「何れも紅梅摺薄花笠、手に〳〵作り花を手にも持つなり。金銀にだみて、細工の上手、工夫をめぐらし、手柄を尽し、我劣らず諸有結構を拵へ出し立て、衣香あたりをはらい、四方に薫じ、花麗なる有様、おびただしきよそほい、古今ためし少き御事なり」と記し、踊りの有様については、「太鼓にかかり、平等大会と打鳴し、飛つ駁つ、踊り上り飛び上り、拍子を合せ、乱拍子、上求菩提と踏鳴らし、手を尽してぞ打たりける」と記している。道行の踊歌は「豊国の〳〵神の威光はいやましに、万代までも久敷めでたしと、うたひ上て、いざや神をすずしめん、此神をいざやいさめん」であった。

豊国神社所蔵

祭礼図では、大仏門前に、熱気をはらむ風流踊の有様を華麗に描く。さまざまに趣向をこらした傘鉾(重要文化財 狩野内膳筆 豊国祭礼図屏風 左隻 傘鉾を押し立てて踊りの出番を待つ人々)や扮装も克明に描写される。南蛮風の奇抜な仮装をした男も見える(左隻 南蛮服の男)。見物の桟敷は、豪華な金碧屛風をめぐらした席で謹直に見物している人(左隻 桟敷席の有様(その一))、飲み食いをしまたは肌ぬぎになって見物するやや行儀悪い人(左隻 桟敷席の有様(その二))など、とりどりである。大仏殿の附近には、多くの乞食の姿が見える(左隻 施行に集った乞食)。これは翌十六日の施行の様を描いたものである。

朗読者

市川櫻香

舞踊家/名古屋生まれ。むすめかぶき代表、花習会主宰。12代市川宗家より市川姓授与、祖母、豊後半壽、常磐津研究所に生れる。能と歌舞伎による新作「千手」「天の探女」、市川團十郎脚本「黒谷」、名古屋市芸術奨励賞、名古屋演劇ペンクラブ賞受賞等。―「伝えるより、気づいてもらう」と倉澤先生の言葉。日本的な「歌」の世界観が表現出来ることを目標にして読みました。どうでしょうか。

第1部

- 桃山の美とこころ

はしがき - はしがき

- 第一章

公家と武家 - 1.秀吉の松丸殿あて消息

- 2.格外の書と破格の書

- 3.三藐院の団欒の歌

- 4.秀吉と三藐院

- 第二章

南蛮物と和物 - 5.唐物と南蛮物

- 6.南蛮服飾

- 7.片身替詩歌文様の能装束

- 8.和物の伝統の継承発展

- 第四章

豪壮と優婉 - 12.唐獅子図屛風

- 13.唐獅子とは

- 14.花下遊楽図屛風

- 第六章

懐古と求新 - 19.異国的なるものへの憧憬

- 20.南蛮画

- 21.伊勢物語絵、源氏物語絵

- 第七章

キリシタンと禅 - 22.キリスト教と禅

- 23.キリシタン美術

- 24.禅の美術

- 第八章

天下人と民衆

(沈静と躍動) - 25.天下人の能と民衆の風流踊

- 26.豊国社臨時祭と祭礼図屛風

- 27.沈静の美、躍動の美

- 第十一章

花紅葉と

冷え枯るる - 36.高雄観楓図と鬼桶水指

- 37.なまめかしき「浦のとまや」―冷えたる風体

- 38.冷え枯るる風体

- 第十二章

遠心と求心 - 39.桃山時代の遠心と求心

- 40.妙喜庵 待庵

- 41.東山大仏殿

- 42.秀吉の遠心と利休の遠心

- 第十三章

秀吉のわびと

利休のわび

北野大茶湯をめぐって - 43.壮大・豪奢への志向とわびへの志向

- 44.秀吉と利休のわびへの志向

- 45.冷えわびとなまわび